サマーセミナー「市民健康講座」(since 1997)

<主催:大津医学生会・同OB会、後援:大津市・大津市医師会>

南極あすか基地

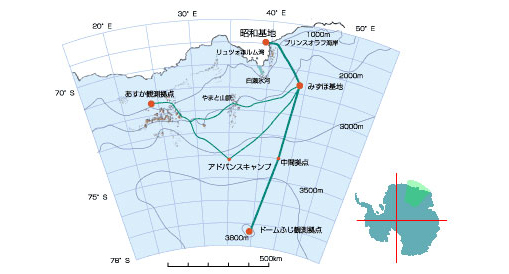

私の越冬したあすか基地は、少人数の山の基地であります(図2;http://www.nipr.ac.jp/)。沿岸にある「大きな」昭和基地とは、全く趣を異にする前進基地であります。位置関係を図に示しました。あすか基地と昭和基地は、ほぼ1,400km離れており、越冬中の交流は、無線を通じてのみであります。閉鎖、隔離、少人数という過酷な越冬生活でありましたが、一方で、昭和基地では経験できないような山岳調査や、越冬の最後にあすか基地と昭和基地を結ぶ大移動旅行に参加できるという幸運を得ました。

図2 日本の南極観測拠点

図2 日本の南極観測拠点

医師として参加していた私の主務は、越冬隊員全員の健康管理と緊急時の治療、また基地の衛生面のモニタリングであります。図3は、私の越冬仲間の集合写真で、前左から石沢さん、巻田隊長のベテラン首脳陣と、大学院生の港屋君、後列は左から気象庁の祐さん(佑川隊員)、コックのなべさん(渡邊隊員)、機械の上遠野さん、通信の伊藤さん、そして医療隊員の私(池川)です。

図3 第32次日本南極地域観測隊員あすか基地越冬隊メンバー

図3 第32次日本南極地域観測隊員あすか基地越冬隊メンバー

あすか基地では、常時、風速10メートル程度の地吹雪が吹いており、非常に積雪量の多い地形でありました。その結果、越冬開始後5年の間に、基地は完全に雪の下に埋もれてしまい(図1)、外との交通のために、毎日、除雪作業が必要でありました。ちなみに、この作業は、一番暇な医者の役割でした。また、南極の1年は、半分が白夜、半分が暗夜という具合に、季節によって一日の組み立てが全く変わってしまいます。夏の白夜の時期に、オペレーションを進め、冬の暗夜の時期には、ひたすら、基地の中で作業をしながら、次の夏が来るのを待つというような具合でありました。

図1 あすか基地 前景、ベルギー隊員が逗留

図1 あすか基地 前景、ベルギー隊員が逗留

基地の中は、それなりに快適に、そして大変不思議に出来上がっておりました。室内の温度は、おそらく日本とそれほど差はありませんが、棟と棟の間は、零下であり、大変乾燥していました。また、照度や音、振動、傾度なども、大変特徴的であったと思います。それぞれの任務のためにスペースが確保されていて、気象や宙空関連の実験観測棟の入り口に、私の担当していた医務室があり、その隣に、私の個室がありました。

冬の最大のイベントのミッドウインター祭は、全南極の基地が、越冬の折り返しをお祝いする日です。ただし、眼に見える具体的な交流があるわけではなく、各基地で、3日間、休業にして、レクリエーションを行います。あすか基地でも、豪華な(?)ディナーショウや、演芸大会などを行いました。ほかにも、雪道での美術展や、ダンス講習会、楽器演奏など、本当に楽しい思い出です。オペレーションの中で、いわゆるLogisticsの実験があり、全員でサポートしました。これは、寒冷地でのスペースの確保のためのアイスドーム実験や、風力発電の設置などであります。徹夜で、かわるがわる勤務して完成させた計画は、隊員たちの結束を固めました。また、たびたび、内陸の山岳地帯へ調査旅行に出た経験は、本当に血沸き肉躍る、すばらしい経験でした。山の変わりやすい天候の中で、瞬時の判断を要求される過酷な経験と同時に、山岳部を雪上車で登範し、見はるかす氷河を眺めたとき、隊員たちの口から期せずして「神」という言葉がでてきたほどであります。

内陸調査旅行 セールロンダーネ山脈

内陸調査旅行 セールロンダーネ山脈

(※当コンテンツの無断転載を禁じます)